Douai

Douai est une sous-préfecture du département du Nord (59) avec une population d’un peu moins de 40 000 habitants. La ville se situe dans le bassin minier, à la frontière avec le département du Pas-de-Calais (62). Elle est traversée par la Scarpe.

1. Résumé de son histoire

L’histoire de la ville de Douai, si on en prend uniquement les grands événements, est assez similaire à celle de Lille (voir article sur Lille).

La ville devient définitivement une ville française en 1668 suite au traité d’Aix-la-Chapelle, qui marque la fin de la guerre de Dévolution. La ville avait été prise aux Flamands par un siège mené par Vauban, généralement connu pour ses travaux en architecture militaire.

La ville revient temporairement aux mains des Espagnols en 1710 dans le cadre de la guerre de Succession, mais est rapidement reprise par les Français en 1712.

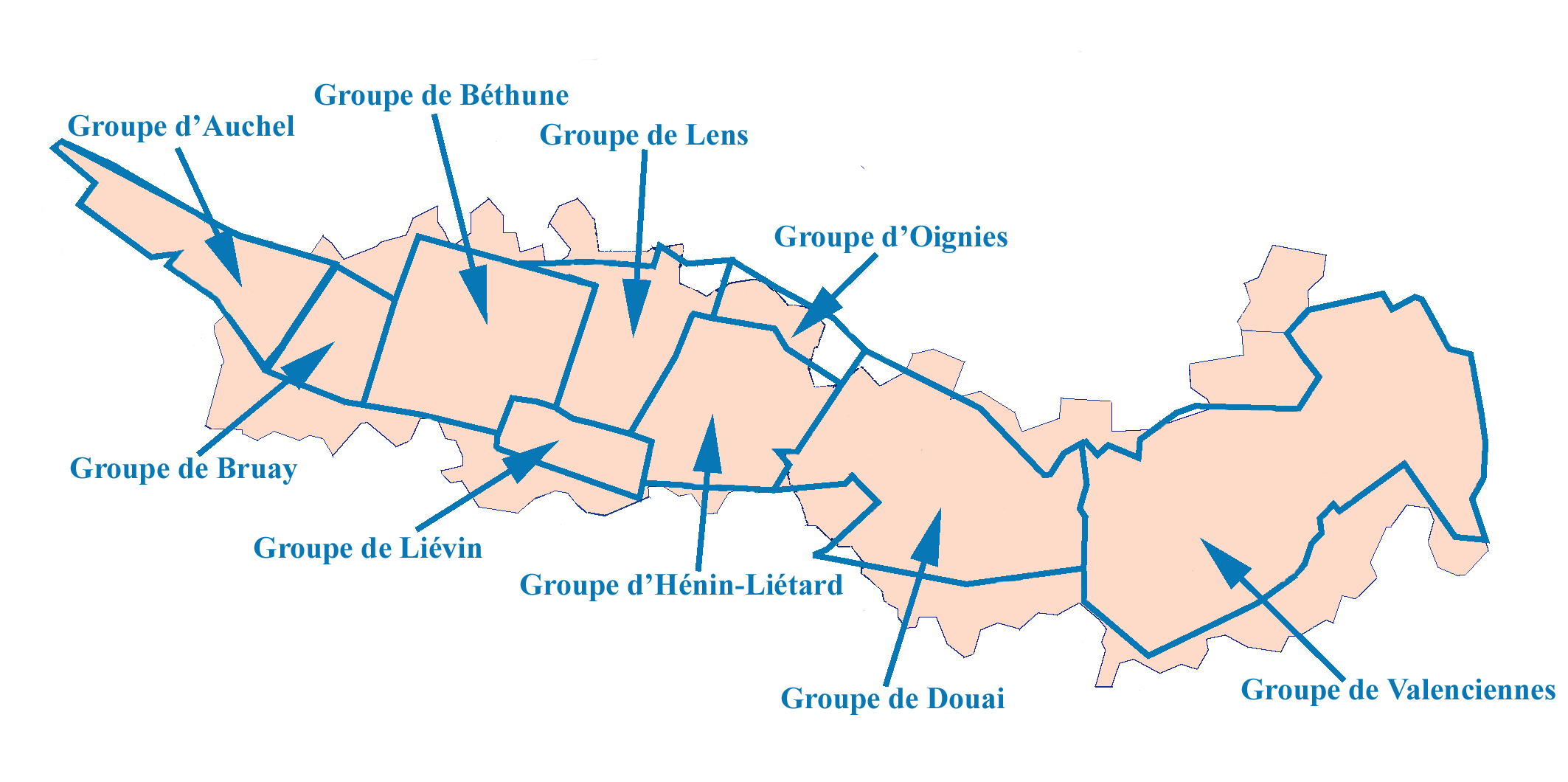

Douai est l’ancienne capitale du bassin minier du Nord (HBNPC), bien qu’elle n’eût jamais de compagnie des mines à son nom. Avant la nationalisation de 1946, la ville se trouvait sur le territoire exploité par la Compagnie des mines de l’Escarpelle, fondée en 1847. La nationalisation a donné lieu au Groupe de Douai, qui regroupait les concessions d’Aniche, de l’Escarpelle et de Flines-lez-Raches.

2. Que voir ?

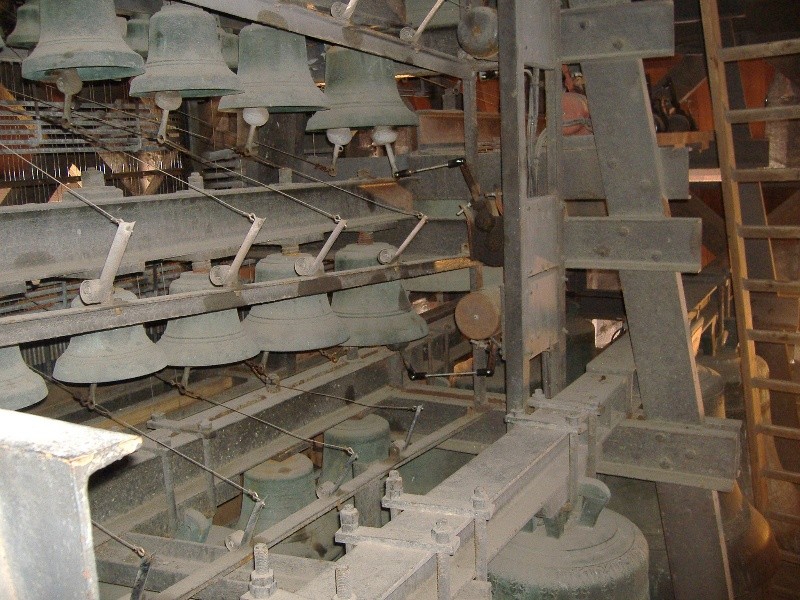

Commençons par la place d’Armes, la place centrale de la ville. On y trouve notamment l’office du tourisme, qui a pour but de vous servir si vous décidez de visiter la ville. Depuis la place d’Armes, on peut admirer l’emblématique beffroi, dont la construction date de 1380. Comme l’affirme Victor Hugo, Douai possède le plus beau beffroi de France. Le beffroi fait sonner son carillon tous les quarts d’heure. Celui-ci est composé de 62 cloches pour un total de 18 tonnes, ce qui en fait un des plus importants carillons de France. Malheureusement, comme beaucoup d’objets en bronze, les cloches furent fondues par les Allemands durant la Première guerre mondiale. Les Allemands ne laissèrent que les deux plus grosses cloches, installées en 1471. Les autres cloches actuelles fondues par un établissement savoyard datent de 1953, elles ont remplacé l’ensemble de 1924. Le tout premier carillon fut installé en 1391. Ce bâtiment est classé monument historique depuis 1862, est inscrit au patrimoine mondial depuis 2005, et est visitable.

Douai a abrité jusqu’en 2007 l’École nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires (ENSIAA, installée depuis à Villeneuve-d’Ascq). Cette école s’était implantée dans la ville en 1893 pour favoriser l’enseignement des savoir-faire industriels du département du Nord. La fermeture du campus de Douai a poussé les sites de Massy et de Montpellier à se rattacher à d’autres établissements.

À deux pas de cette école se trouve le Théâtre à l’italienne, construit au XVIIIe siècle et classé monument historique depuis maintenant 20 ans. Des spectacles ont toujours lieu dans ce théâtre.

Douai est traversée par la Scarpe, cours d’eau important pour l’économie de la ville, mais aussi pour son esthétique. Voyez par exemple le pont des Augustins, son écluse, le pont des Dominicains, la passerelle de l’entrée des eaux.

D’ailleurs, certaines maisons ont un accès direct à la Scarpe. C’est le cas, entre autres, de celles situées sur la place du Marché-aux-Poissons. Autrefois, il y avait une halle en bois dans laquelle on pouvait acheter du poisson.

Il a été question de la guerre de Dévolution dans la partie sur l’histoire de la ville, la porte d’Arras en est un symbole important. Il s’agit d’un vestige des anciennes fortifications de la ville par lequel Louis XIV est entré dans la ville après le siège de 1667. La porte d’Arras n’est pas le seul vestige des remparts de la ville : en effet, la porte de Valenciennes a, elle aussi, résisté à l’épreuve du temps.

Parmi les bâtiments phares de la ville, on retrouve les palais de Justice : l’ancien et le nouveau. Le premier date du XVIIIe siècle et abrite le Parlement de Flandres ; le second, à l’architecture bien plus moderne, a été bâti dans les années 70.

Encore, la Collégiale Saint-Pierre. Sa construction a débuté au début du XVIe siècle. Ce bâtiment est remarquable notamment par son impressionnante longueur : 112 mètres. Notons aussi, parmi les édifices religieux, l’église Notre-Dame, datant du Xie siècle, détruite en grande partie durant la Seconde guerre mondiale, dont la restauration exécutée en plusieurs fois vient d’être achevée.

Et pour terminer : le musée de la Chartreuse. Il s’agit d’un musée d’art installé dans un hôtel particulier du XVIe siècle et une chartreuse du XVIIe. On y trouve des collections de pièces locales, mais pas que !

3. Fêtes de Gayant

Durant ces festivités, qui commencent au début du mois de juillet, des géants défilent dans les rues de la ville. Les principaux sont : Gayant, qui est simplement le mot ch’ti pour dire « géant » ; Marie-Cagenon, son épouse ; Jacquot, Fillon et Bimbin, leurs enfants. La fête dure trois jours. Le dimanche matin, les géants se rendent dans la cour de l’hôtel de ville, au pied du beffroi, pour danser le Rigaudon. Ils sont transportés par ceux qu’on appelle des porteurs. Ils sillonnent différents quartiers de la ville durant les trois jours. La « rentrée » des géants est assez exceptionnelle à suivre !